2024年11月26日(火)横浜市立深谷中学校にて開催された職業講話に行ってきました。

当日は中学1年生を対象に行われ、はまっ子を介してご参加くださった協賛企業様は5社いらっしゃいました。

- 株式会社アール・エフ・ラジオ日本

- 旭化成ホームズ株式会社

- 東日本高速道路株式会社

- ハウス食品グループ本社株式会社

- 横浜農業協同組合

生徒は、希望する企業の教室に各10人~15人に分かれて講話を聞きました。

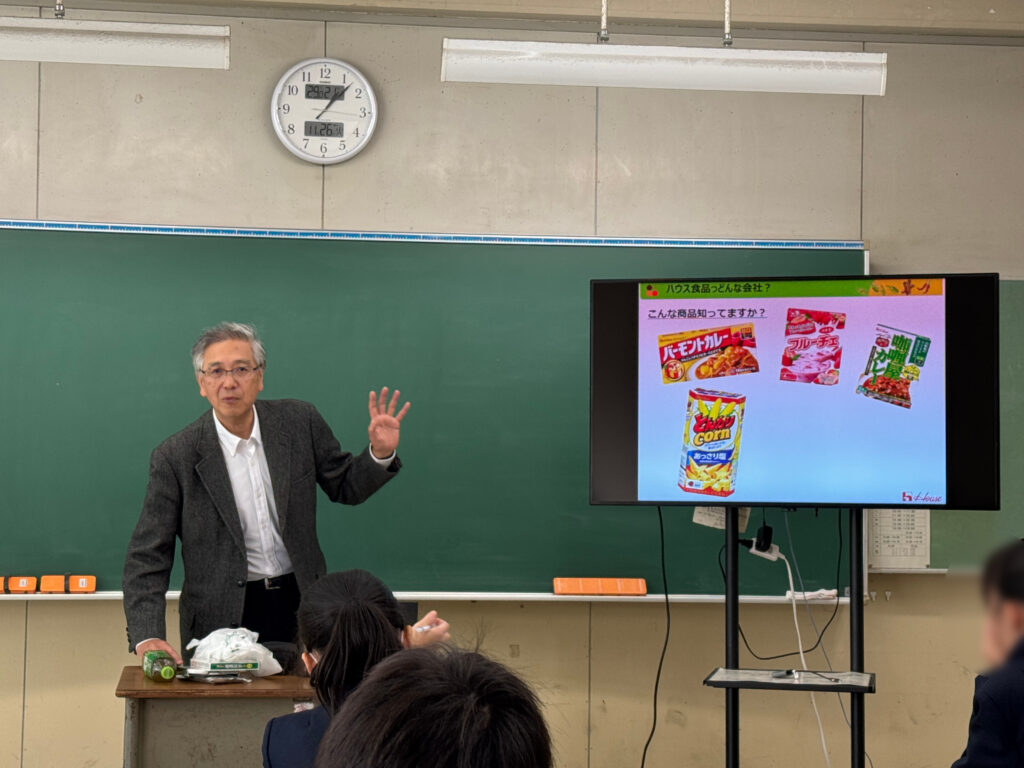

はじめは、ハウス食品株式会社の堀井様からのお話です。

まずは業種についてのお話からです。ハウス食品は食品を製造している会社で、「バーモントカレー」や「フルーチェ」などはハウス食品が作っているそうです。また、カレー屋の「CoCo壱番屋」もハウス食品が運営しています。

ハウス食品株式会社の堀井さんは広報を担当されています。広報とは、ハウス食品の製品が多くの人々に選ばれるよう、世の中に広める役割を担うお仕事だそうです。堀井さんは、ハウス食品では常に「どんな食品なら消費者の方々に選んでもらえるか」を消費者目線で考えているとお話ししてくださいました。

例えば、以前は銀色の袋に入った湯せん式のレトルト食品が主流で、温めるのに5分程度かかっていました。これを電子レンジで約2分温められるよう改良したそうです。消費者が待てる時間や、どんな具材なら適しているかを細かく検討し、味だけでなく利便性も重視した商品開発を行っているとのことです。こうした努力の積み重ねによって、より使いやすい食品が提供されています。

また、食品開発には失敗がつきものだそうです。堀井さんは「失敗は成功するために必要なもので、失敗の数だけ成功に近づく」と、中学生の皆さんに伝えてくださいました。

最後に、中学生のうちは、ぜひいろいろな本を読んでください。SNSやYouTubeでも構いません。いろいろな人の経験を知ることは、その人と対話したのと同じくらい貴重な体験になります。そして、失敗を恐れず、たくさんのことに挑戦してください。

ハウス食品株式会社の堀井様、ありがとうございました。

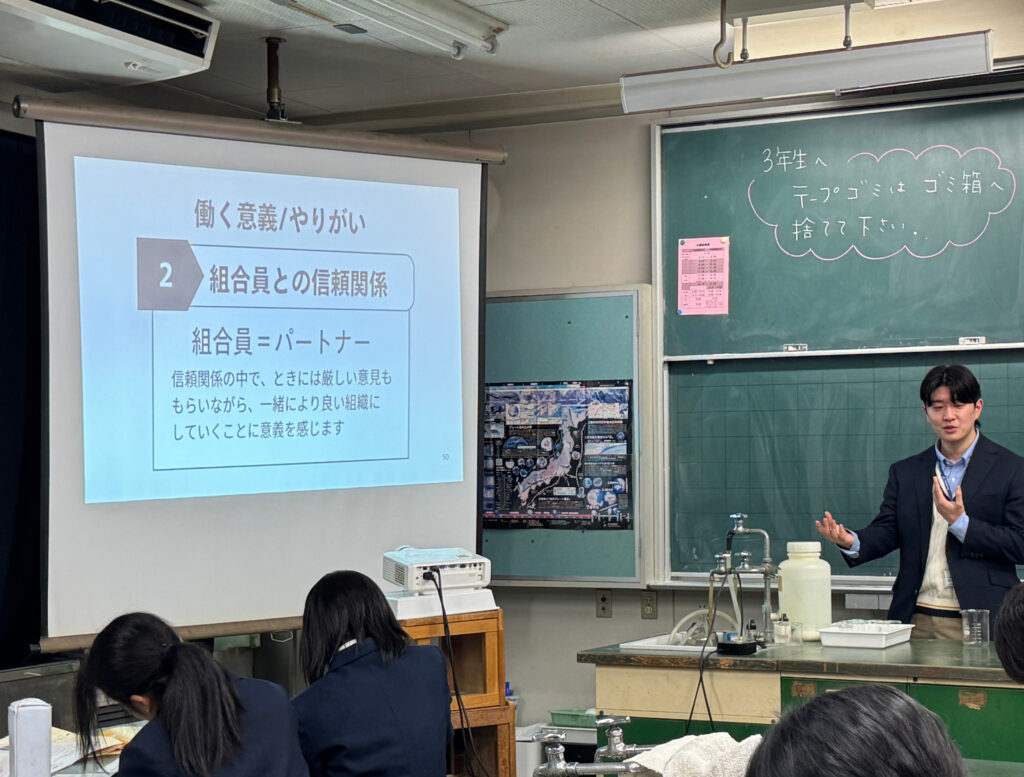

続いて、横浜農業協同組合の榎本様からのお話です。

まずは、農協についてのお話からです。農協は、野菜などを作っている農家さんが「協同組合」という組織をつくって運営しているということ。一般的な企業というのは利潤の追求が目的だけれど、農協は組合員の理念の実現を目的としているということをお話になりました。

つまり、協同組合の組合員同士が、よい組織にしていこうという思いをお互いに持っているということを生徒たちに伝えられました。

続いて事業のお話です。農協は、営農事業、信用事業など、さまざまな事業を行っていて、例えば、営農事業では土壌を分析しているそうです。信用事業では、ビニールハウスやトラクターなどの購入資金を貸したりされています。

農協で働く職員の仕事にもさまざまな役割があって、例えば営農インストラクター、得意先係、業務係などがあるとのこと。職員が1600人いるのに対し、正組合員は約11,000人いて、職員は担当の農家さんを持っているのだそうです。そして榎本さんは、営業のお仕事を担当されていたそうです。営業のお仕事でとても大切なことは、相手の話をじっくり聞くことだそうです。そして、解決策を一緒に考えていくことだとおっしゃっていました。

最後の質疑応答では「どうやって組合員の信頼を得ているのですか?」

榎本様は「やはり、話をじっくり聞くことですね。相手が一生懸命話してくれているときは、話をきらないことが大切です。」回答されておりました。

榎本様は生徒たちと話すときは、友達と話すように気さくな話し方をするので、自分の親戚も農協に入っていたということを楽しそうに伝えている生徒もいました。

生徒さんたちは、一般企業と異なる業種について難しさを感じつつも、少しずつ理解していったようすでした。

横浜農業協同組合の榎本様、ありがとうございました。

続いて、アール・エフ・ラジオの高倉様からのお話です。

まずは、スタジオの所在地のお話からです。アールエフラジオの本社(スタジオ)は都内にあるそうで、これは出演者の方々が都内在住やその近辺に住んでいるからそうです。

ラジオでは実際に「どのような話題を放送するのか?」が大切で、日々その話題を集めることがとても大変なのだそうです。そんな話題集めの場所の1つに「記者クラブ」と呼ばれる情報が集まる組織があり、ここから話題をもらっているのだそうです。

神奈川県にある代表的なラジオ放送会社は「ラジオ日本」「FMヨコハマ」「NHK」の3つです。今回は横浜市戸塚区の中学校の防災講話でしたので、生徒たちはこの名前に聞き馴染みがある様子でした。生徒たちは、今まであまりイメージが湧かなかったラジオ業界のお仕事が講話を聞いてよくわかったと感謝の気持ちを伝えていました。

高倉様が今まで行った取材の中で特に思い出に残った取材があったとそうです。それは2011年に起きた東日本大震災で亡くなってしまった当時中学生だった少年の母親の取材だそうです。少年は「少年ジャンプ」が大好きだったそうで、母親は東日本大震災が起こったあの日から今でも少年ジャンプを毎月お供えしているそうです。今はその数は膨大となり家に置けなくなってしまったため、倉庫を買って保管しているのだそうです。

タレントや有名人の取材はもちろん楽しいですが、自然災害の被害の現実を詳しく世の中にお伝えするために踏み込んだ取材や、あらためてお話を聞かなければいけないときは胸が痛むといおっしゃっていました。

この話を聞いて、今後ラジオを聞く姿勢が少し変わりそうだという生徒もいました。

最後に生徒の皆さんから質問をたくさんいただきました。

この授業に参加した生徒は、日頃からラジオを聴いている生徒が多いようでした。そのためか、ラジオを作っている側の人のお話にみなさん興味津々でした。

アール・エフ・ラジオの高倉様、ありがとうございました。

続いて、旭化成ホームズの河合様からのお話です。

「みなさんはヘーベルハウスってご存知ですか?」という質問から始まりました。ヘーベルハウスとは河合様が担当している「ヘーベル板」と呼ばれる高性能外壁と高耐震な鉄骨造が特徴的なハウスメーカーです。今回はそんな防災機能を兼ね備えた住宅建築ヘーベルハウスが目指している将来図を交えてお話しになりました。

家を建築するときは防災機能を備えるだけでなく、実際に震災が起こった際に近所の方々との関係性も築く、保つ。というのも大切なお仕事です。河合さんは家の間取り図を設計する際、実際に住む家族がどんな生活をするか、どのような人達なのかを、お客様と商談やヒアリングを通してよく観察し、設計図に落とし込んでいくそうです。家を建てることだけではなく人に寄り添うこと。それを1軒1軒意識していくことで街全体が「住み良い」「人が良い」になっていくそんな未来を願って設計されているそうです。

続いては実際「建築」をしていくうえで大切なお仕事についてお話いただきました。

新築のお家を建てる際、住む人のことを考えるというお話もいただきましたが、ヘーベルハウスは家を建てる際、「長く住める家」をモットーに建てているそうです。人が住んでも長く住んでもらう、家族が引っ越してしまっても次の家族がまたその家を使える。長持ちし、ずっと綺麗で、いろんな人に住んでもらえる。そんな家をヘーベルハウスは目指しているそうです。

日本では建てた家を住み潰すという文化が根付いていますが、家を建てても引っ越して次の家族がその家を使うというのは海外では主流だそうで、こうすることで空き家が無くなり、土地や家の資材を無駄にしないことから環境的にもとてもよい取り組みです。

生徒の中には家がヘーベルハウスの人もいるそうです。

自分の家をどのように建てたのか、どんな家にしたかったのか、帰宅後、家族に聞いてみるという生徒さんもいらっしゃいました。

生徒の皆様にたくさんの興味を持っていただいて大変有意義な時間でした。

旭化成ホームズの高倉様、ありがとうございました。

続いて、NEXCO東日本様からのお話です。

NEXCO東日本様は、北海道から関東地方(新潟県と長野県の一部を含む。)までの高速道路の建設、維持管理、改良やサービスエリア・パーキングエリアの管理運営、高速道路関連ビジネスを行っています。日本全土の道路総距離は約120万kmですが、そのうち高速道路はわずか1%、約1万kmに過ぎません。その中で、同社が管理している高速道路は3,943kmあり、日本の高速道路全体の約3分の1を占めています。1日あたり約296万台もの車両が利用しており、高速道路は陸上貨物輸送量の70%を支える重要な役割を果たしています。このことから、高速道路は私たちの生活に欠かせない巨大なインフラであるとお話しいただきました。

次に、「高速道路の管理」についてのお話がありました。

1つ目は「トンネルの管理」です。トンネル内の照明が切れていないか、壁や天井の状態を定期的に確認し、安全を確保しているそうです。

2つ目は「路面の管理」です。路面の舗装や、消えかかった白線の塗り直しを行い、路面のひび割れ等が原因で発生する「ポットホール」と呼ばれる路面のへこみや穴を迅速に補修しているそうです。

3つ目は「落下物の回収」です。トラックの荷台から落ちた荷物や、夏場にタイヤが破裂して飛び散る破片などを回収し、全ての車が安全に走行できるように努めているとのことです。

生徒の皆さんは、熱心に頷きながらお話を聞いていました。

東日本大震災が発生した際、NEXCO東日本様は、発災からわずか20時間後に緊急車両が通行できるよう復旧作業を進め、13日後にはほとんど全ての高速道路で一般車両の通行を可能にしたそうです。また、このときは、他地域からの応援を迅速に受け入れるため、未開通の高速道路を特別に開放し、緊急車両が通行できるように対応したとのことです。

NEXCO東日本様は、高速道路を繋ぐことで人と人との繋がりも支える、大切な役割を担っています。私たちが何気なく利用している高速道路は、このような企業の努力と支えがあってこそ成り立っているものです。今回のお話は日常生活の中で大切なことについて、中学生の皆さんが改めて考えるきっかけとなる、有意義なお時間となりました。

NEXCO東日本様、ありがとうございました。

講師の方々のお話を実際に聞き、社会には様々な仕事や職種があることをはじめ、仕事に対する具体的なイメージができ、生徒の皆さんは自分事として捉えることができたようでした。講師の皆さま、誠にありがとうございました。

はまっ子防災プロジェクトは、今後も地域の輪が広がり地域社会の好循環ができることを目標に学校と企業をつなぐお手伝いをしていきたいと考えます。